DATE

2020年06月30日

ゴードン・ブラザーズ・ジャパン ソーシング&マーケティング

シニアマネージングディレクター 藤川 快之

■ はじめに 百貨店の現在地

百貨店業界が苦境に陥っている。新型コロナウイルス感染症拡大による社会・経済への影響を深刻に受けていることは言うまでもないが、むしろ「コロナ前」から抱えてきた構造的・抜本的な課題が大きく表面化していると言えそうだ。

後述の通り、業界ではさまざまな動きが起こっており、数年後に振り返ったとき、2020年を中心とする数年間は、大きな転換点として業界の歴史に刻まれていることだろう。

■ 米国では先行して激変

我が国消費社会・流通業界の将来像としての参考に米国の状況を見てみると、一層の激変が進んでいる。

Eコマース、ディスカウントストアとの競争に加え、百貨店自らによる業態転換が源流であるオフプライスストア(OPS)が市場シェアを高めた(注1)ことで、従来型百貨店の存在感は大幅に低下し、2019年下期以降だけでも、大手百貨店のBarneys New York、Neiman Marcus、J.C.Penneyが法的整理申立に至るなど、変化の激しさは我が国の比ではない。

■ かつての「小売の王様」の売上・店舗数は激減

日本における百貨店は「小売の王様」と言われ、永きにわたり庶民の憧れの商品を取りそろえた魅力的な売場によって、日本の消費経済をリードしてきた。良いモノを消費者が自身で探すことが難しい時代に、間違いのない商品を取りそろえる百貨店は絶大な強みを有していた。また、高級ブランド志向、お中元お歳暮などの贈答文化も、百貨店を支える時代背景としてあった。

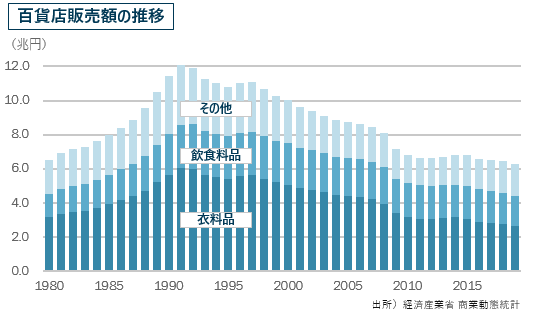

しかし、同業界の売上は1991年の12.1兆円をピークに、約30年の間、主力の衣料品を中心に減少傾向に歯止めがかからず、2019年は6.3兆円となっている。

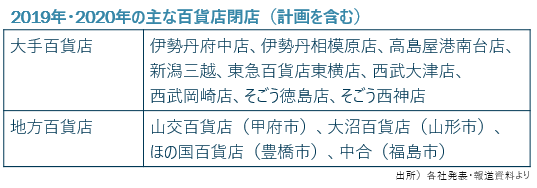

これを受けて、各社も不採算店舗の閉店に踏み切らざるを得ない状況にあり、業界全体の店舗数もこの10年で約280店舗から約220店舗まで大幅に減少した。

■ 経済情勢による外部要因

これは、家電・家具・玩具など大型専門店の勃興と国民消費生活への定着、さらには百貨店の主力であるアパレルにおいても高品質低価格のSPA業態各社の急成長など、従来百貨店が取り込んでいた消費ニーズの流出が続いたことによるものとされている。さらには、この数年はECによる購買がすっかりと定着し、百貨店という業態・ビジネスモデル自体が、歴史における役割を終えつつある、との厳しい声も聞かれる。

■ 商慣習による内部要因

業態特有の商慣習による機動力の低さという内部要因も指摘される。

百貨店は、各地の一等地に大きな箱モノを構え、納入業者であるメーカー・卸企業が持ち込む商品を「消化仕入」(注2)で仕入れるビジネスモデルが中心である。

これにより、百貨店は、手元資金を商品仕入ではなく店舗の内外装に投資し魅力ある場所を提供することで、最も先進的な消費マーケットを形成し消費社会をリードすることができていた。

しかしながら、大きな箱モノ事業特有の店舗網構築の機動力の低さに加え、自らが商品開発をし、在庫リスクをとって売り場を編集・開発するノウハウの不足のため、現代のような低成長時代には、事業再構築の難易度が高いビジネスモデルといえ、業界内での高い地位を享受してきたこともあって、事業モデルの抜本的見直しをする機運も生まれなかったものとみられる。

■ 新たな取り組みへの挑戦

今般の新型コロナウイルスの影響によって、頼みのインバウンド需要が消失し、外出自粛によって数か月分の売上を失ったことは喫緊の打撃である。しかし、前述の通り、そもそもコロナ以前からビジネスモデルの転換の必要性に迫られていたのは間違いなく、旧来型百貨店のマイナーチェンジによって、離れていた消費者がカムバックし、設備投資をペイする収益力が取り戻せると考えるのは楽観的に過ぎる。

新しい日常(ニューノーマル)における消費生活に対して、百貨店側が変化し、大幅に歩み寄っていく必要があり、新しい姿への方向性としては、「新業態への挑戦」または「撤退(閉店・自主廃業など)」が挙げられる。

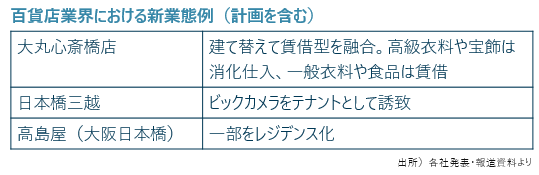

従来の伝統的百貨店に固執せず新たな事業形態を模索する下記のような取り組みも見られる。

■ 撤退戦のあり方

企業として、一部のリストラクチャリングだけでは将来像が描けない場合は、責任ある経営判断として、秩序だった自主廃業を選択することも考えられる。

2020年に弊社は、愛知県豊橋市の「ほの国百貨店」の自主廃業を支援した。長らくの業績不振に加え成長戦略が描けないなか、経営陣による早期の決断によって、取引先納入業者への支払いは滞りなく行われ、従業員の再就職支援・跡地再開発に向けての協議など、次のステップへの道筋も付けることができた好事例となった。

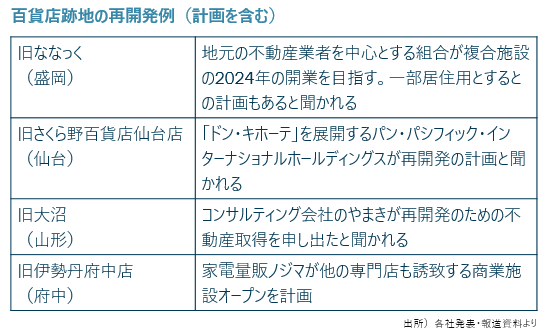

一方で、業界においては、山形の老舗百貨店「大沼」のように、資金繰りに完全に窮するまで事業継続に固執してしまった結果、突然の破産申立て・翌日からの営業停止という残念な事例もあったようだ。この事例においては、取引先納入業者は売上や商品の回収に苦慮し、従業員は突然失業、地域の賑わいは失われ跡地の開発は数か月間進展が見られなかった。

■ 撤退後の立地活用

百貨店が撤退(閉店・廃業)した跡地においても、他業態企業と地元経済界が強調し、再開発に乗り出す事例も出てきている。

■ 歴史的転換点にどう変革するか

百貨店業界は、かつて小売の王様と言われた隆盛を誇ったという成功体験を有している。しかし同時に、大手百貨店の多くは呉服屋を発祥としているように、社会のニーズの変化と共に自らの存在を変異させたことで発展した成功体験も併せ持っている。自らの歴史を振り返れば、現在の業態を死守しなければならない道理はない。

百貨店は、小売の一業態ではあるが、地域の中心地に大型の伝統ある店舗を構え、地域のシンボル・賑わい・雇用などの意味で社会的な役割を担ってきた。そのため、その将来像についても考慮されるべき論点が多く独特の難しさをはらんでいるが、どのような新しい姿を目指すのか、歴史的転換点にある百貨店業界での各社の動きが注目される。

注1: この点は、弊社アドバイザリーボードメンバー諸江幸祐氏によるコラム「オフプライスストアは主役になれるか」に詳細がある。

注2: 消化仕入=商品の所有権を納入業者にある状態で百貨店が売場に陳列し、消費者への販売が行われると同時に、百貨店が仕入を計上する取引形態。百貨店業界では1980年代頃から衣料品を中心に拡大したとされている。